(2025年1月更新)

無効審判段階

訂正審判

- 中国では日本の訂正審判に対応する制度がなく、専利権付与後には無効審判制度しか存在しません。

- 権利化された請求項の瑕疵のある部分を訂正して争いを事前に防ぎたい場合は、訂正審判制度がないため、自ら無効審判を請求する方法が考えられます。しかしながら、無効審判では職権による審理が行われる場合があるため、実務上、自ら無効審判を請求することは少ないのが現状です。

実務上のアドバイス

中国の専利制度においては、権利化された請求項を訂正する機会が無効審判以外にはないため、権利付与通知を受領してから登録手続きを行うまでの2か月間を活用し、権利化された請求項の確認をお勧めします。

具体的には、権利化された請求項の逆翻訳を実施し、瑕疵が確認された場合には速やかに対応を取ることで、問題を未然に防ぐことが可能となります。

審査指南第四部分第三章4.1節「審理範囲(要訳)」

合議体は以下の場合に職権による審理を行うことができる。

(1)専利権の取得は誠実信用原則を明らかに違反する場合

(2)無効理由の法的根拠は証拠と対応しておらず、法的根拠の変更が必要な場合

(3)専利権には無効審判請求人が言及されていない保護対象に該当しない理由が存在する場合

(4)請求項に不明瞭またはサポート要件違反等の記載不備が存在し、無効審判請求人の請求された理由を審理できない場合

(5)無効審判請求人は請求項1が新規性を有していないと請求し、合議体は請求項1が進歩性を有しないと認定した場合

(6)無効審判請求人は請求項1の補正が新規事項の追加に該当すると請求し、合議体は請求項2が新規事項の追加に該当すると認定した場合

(7)合議体は職権により公知常識に該当するかを認定でき、技術辞典、技術マニュアル 、教科書等の公知常識の証拠を引用することができる。

無効審判の請求

専利権の付与公告日以降、いかなる組織、機関または個人も、専利復審委員会に対して無効審判を請求することができます。

- ビジネス上の関係から、相手側に無効審判を請求したことを知られたくない場合、ダミー名義で無効審判を請求することが可能です。

- 無効審判請求人は、無効審判請求を提出した日から1か月以内に無効理由の追加及び証拠の補充を行うことができます。

- 合議体は1か月後に追加された理由および補充された証拠を考慮する必要はありません。ただし、以下の場合は例外となります。

1.権利者によって訂正された請求項に関して、指定期限内に無効理由を追加する場合

2.権利者によって提出された反証(反論のための証拠)について、指定期間内に証拠を補充する場合

3.提出された証拠と明らかに対応していない無効理由を変更する場合

4.口頭審理の終結前に公知常識を証明する技術辞典、技術パンフレット、教科書などの証拠を提出する場合

5.公証書、原本などの証拠を完備させるための証拠を提出する場合

実務上のアドバイス

外国語の証拠に対応する中文翻訳文が無効審判請求時に提出できない場合は、無効審判請求を提出した日から1か月以内に提出する必要があります。

専利法第45条

専利権の付与公告日から、いかなる組織、機関または個人も、当該専利権の付与が専利法の関連規定を満たしていないと考えた場合、国務院専利行政部門に当該専利権に対する無効審判を請求することができる。

実施細則第71条

無効審判請求が国務院専利行政部門に受理されたあと、請求人は無効審判請求を提出した日から1か月以内に無効理由の追加または証拠の補充を行うことができる。期限を過ぎてから追加された理由または補充された証拠について、国務院専利行政部門はそれを考慮しなくてもよい。

無効理由

実施細則第69条第2項には以下の無効理由が規定されています。

- 専利法第2条(発明、実用新案、意匠の定義)、第19条第1項(秘密保持審査)、第22条(新規性)、第23条(進歩性)、第26条第3項および4項(明細書の公開要件、サポート要件、明瞭性要件)、第27条第2項(意匠の図面不明瞭)、第33条(補正要件)に定める規定を満たしていない場合。

- 実施細則第11条(誠実信用原則)、第23条第2項(必須構成要件)、第49条第1項(分割出願が親出願の記載範囲を超えてはならない)に定める規定を満たしていない場合。

- 専利法第5条(公序良俗違反)、第25条(専利権付与されない対象)、第9条(先願主義、ダブルパテント)に該当する場合。

実務上のアドバイス

- 日本と異なり、冒認出願は無効理由に該当しません。

- 複数の従来技術の組み合わせで請求項の進歩性がないと主張する場合、2019年版改正審査指南によれば、請求人は最も主要な組み合わせをいずれか指定する必要があります。指定がない場合、第1番目の組み合わせが主要な組み合わせであるとみなされます。

無効資料

従来技術の定義

- 時間的基準

出願日の前(出願当日を含まない)にすでに公開されている技術 - 地域的基準

2009年10月1日施行の専利法において、世界公知(インターネット上の公開を含む)および公用の基準が新たに導入されました。

刊行物による公開

- 専利文献

各国の専利局により公開または公告されたものであるため、公開日を証明する必要はありません。中国語の文献であれば、そのまま無効資料として利用可能です。一方、外国語の文献の場合は、必要な部分を中国語に翻訳する必要があります。

実務上、無効審判の口頭弁論において相手側の反論に備えるため、全文を翻訳することが殆どです。 - 非専利文献

何人でも知り得た状態にあったことの証明、および公開日の証明が非常に重要となります。

中国の公的機関や図書館等から入手できない文献については、公証および認証が必要です。

また、外国語で公開されている場合は、公開内容の中国語訳を提出する必要があります。

インターネットによる公開

- 公証役場の公証人が立ち合い、ウェブサイトの画面を印刷する過程が記載された公正証書が必要です。

- インターネットによる公開の証拠を、上記の公証手続きにて保全する際には、高い公信力と権威性を有するウェブサイトを利用することが推奨されます。

展示・販売による公開

- 2009年10月1日以前に出願された専利権に対しては、「展示・販売による公開」は中国国内に限定されます。

- 2009年10月1日以降に出願された専利権に対しては、公開の範囲が世界規模の公然実施と拡大されました。

無効審判における請求項の訂正

訂正が可能なタイミング

- 無効審判請求書類が転送された場合。

- 合議体から発行された無効審判請求審理通知書に応答する場合。

→指定された期間内(通常1か月)に請求項の訂正および意見陳述を行うことが可能です。

訂正の原則

権利者は無効審判の審理プロセスにおいて公告された請求項のみを訂正することができます。

訂正に際しては、以下の原則を遵守する必要があります。

- 請求項の主題名称を変更してはなりません。

- 登録された請求項の保護範囲を拡大してはなりません。

- 元の明細書と特許請求の範囲(権利要求書)に記載された範囲を超えてはなりません。

- 登録された請求項に含まれていない技術的特徴を、原則として追加してはなりません。

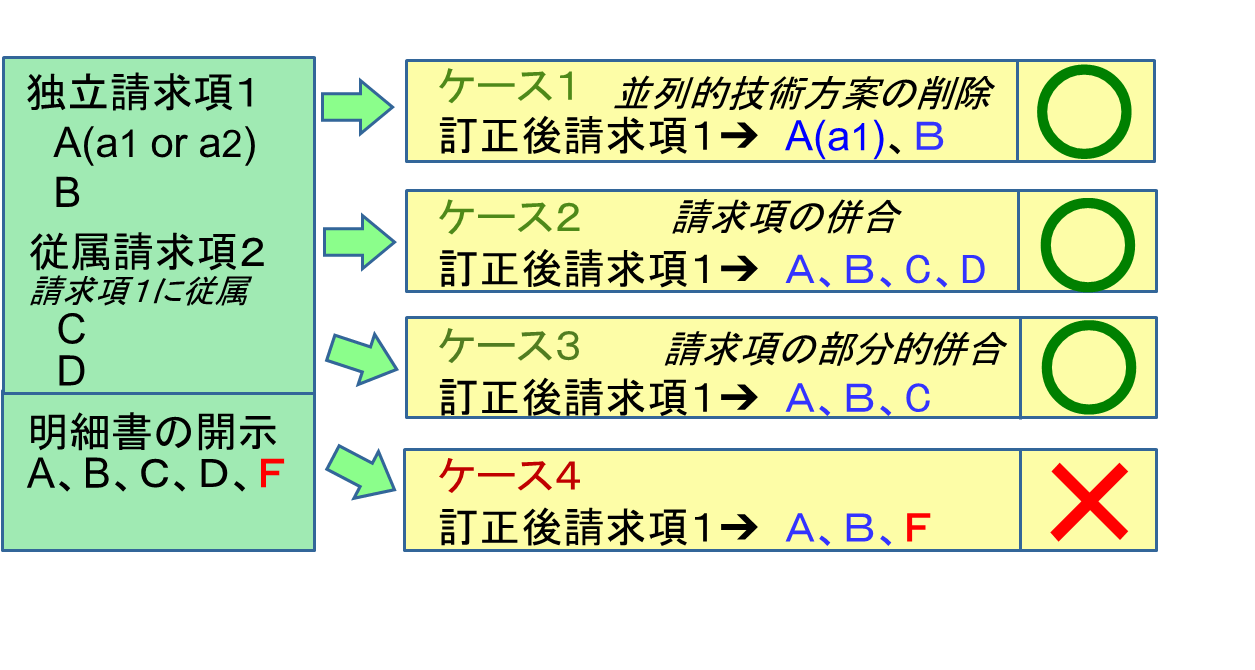

訂正の方法

上記の訂正の原則を満たすことを前提として、特許請求の範囲(権利要求書)の訂正は以下の方法に限定されます。

- 請求項の削除

- 技術方案の削除

- 請求項の併合

- 明らかな誤りの訂正

留意点

日本とは異なり、明細書の記載内容を請求項に追加する訂正は認められていません。

無効審判の口頭審理

- 無効審判は一般的に口頭審理が行われます。

-

専利復審委員会は当事者(無効審判請求人および専利権者)に対して口頭審理を実施する旨の通知書を発行し、口頭審理の日時および場所を告知します。

- 当事者は指定された期間内に口頭審理への出席可否を回答する必要があります。

- 無効審判請求人が指定期間内に回答せず、且つ、口頭審理に出席しなかった場合、その無効審判請求は取り下げられたものとみなされます。

- 一方、専利権者が口頭審理に出席しない場合でも、口頭審理は予定通り実施されます。

実務上のアドバイス

外国企業が無効審判請求人または専利権者のいずれであっても、現地代理人に委任する必要があります。知財部の担当者が口頭審理に出席するか否かは口頭審理の進行自体には影響しません。ただし、現地代理人との意思疎通を円滑にするため、可能であれば出席することが望ましいと言えます。

口頭審理は、日本のように形式的なもので書面審理が主流のものとは異なり、発明内容に関する実質的な答弁が行われます。そのため、審判官に当方の答弁内容を十分に理解してもらうためにも、口頭審理後に答弁内容を纏めた書面を合議廷に提出することが推奨されます。

無効審決

- 無効審決には全部無効、部分無効および全部有効の三つの類型があります。

- 専利法第47条1項の規定に基づき、無効と宣告された専利権は初めから存在しなかったものとみなされます。

- 専利法第47条2項の規定に基づき、無効審決は、専利権無効宣告の前に人民法院が下した既に執行された専利権侵害の判決および調停書、既に履行又は強制執行された専利権侵害紛争の処理決定、ならびに既に履行された専利実施許諾契約または専利譲渡契約に対して遡及力を持たないものとされます。ただし、専利権者が悪意により他者に損害をもたらした場合は、賠償の責任を負うものとされています。

- また、専利法第47条3項の規定に基づき、専利権侵害の賠償金、専利使用料、専利権譲渡料を返還しないことが公平の原則に明らかに違反している場合は、全額または一部を返還しなければなりません。

実務上のアドバイス

専利法第47条の規定によれば、無効審決が確定する前に既に履行された判決等については、悪意によって他人に損害を与えた場合や、明らかに公平さに欠いている場合を除き、遡及力を有しません。この規定は、発明特許権、実用新案権及び意匠権のいずれにも適用されます。

言い換えれば、実体審査を経ていない実用新案権および意匠権についても、日本の実用新案権のように、専利権評価報告書の提示やその他の相当の注意を怠った警告や権利行使により、相手方に損害を与えた場合に賠償責任が課されるという制約はありません。

当事者系審決取消訴訟

- 無効審判請求人または専利権者は、無効審決に不服がある場合、審決の受領日から3か月以内に北京知識産権法院に提訴できます。

- 北京知識産権法院の判決に不服がある場合、判決の送達日から15日以内に最高人民法院知識産権法廷へ上訴できます。

- 人民法院は、無効審判請求手続きを行った相手方当事者に対し、第三者として訴訟に参加するよう通知する義務を負います。

実務上のアドバイス

1.訴訟構造

中国における当事者系審決取消訴訟では、無効審決に不服がある一方が原告となり、無効審決を下した復審委員会が被告となる行政訴訟の構造を取っています。

2.第三者としての訴訟参加

相手方は第三者として訴訟に参加することができます。ただし、第三者でありながらも、実質的には最も利害関係のある当事者であるため、訴訟においても当事者意識を持って対応することが求められます。

3.法廷審理への備え

法廷審理では、復審委員会の答弁に続いて、自らの主張を積極的に行うことが重要です。このため、入念な準備を行い、論点や証拠を明確に整理して臨むことが推奨されます。

専利法第46条2項

国務院専利行政部門の専利権無効宣告又は専利権維持の決定に対して不服である場合、通知受領日から3カ月以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は無効審判請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。