(2025年1月更新)

中国の意匠制度には、日本の意匠法のような独立した法律が存在せず、特許、実用新案、意匠がすべて「専利法」という1つの法律によって規定されています。

- 三つの類型の専利権については、特別な規定がない限り、共通の条項が適用されます。

- 専利法における意匠に関する特別な規定は、以下の条文で定められています。

- 専利法第2条4項(意匠の定義)

- 専利法第11条2項(意匠権の侵害行為)

- 専利法第23条(意匠の登録要件)

- 専利法第25条6号(意匠権付与されない対象)

- 専利法第27条(意匠出願)

- 専利法第29条、第30条(優先権の主張)

- 専利法第31条2項(単一性)

- 専利法第33条後段(意匠出願の補正)

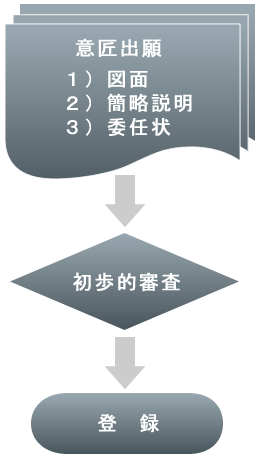

- 専利法第40条(初歩的な審査で登録)

- 専利法第42条(意匠権の存続期間)

- 専利法第64条2項(意匠権の保護範囲)

- 専利法第66条2項(意匠権評価報告書の提示)

実務上のアドバイス

- 特許、実用新案、および意匠間での先後願は判断されません。

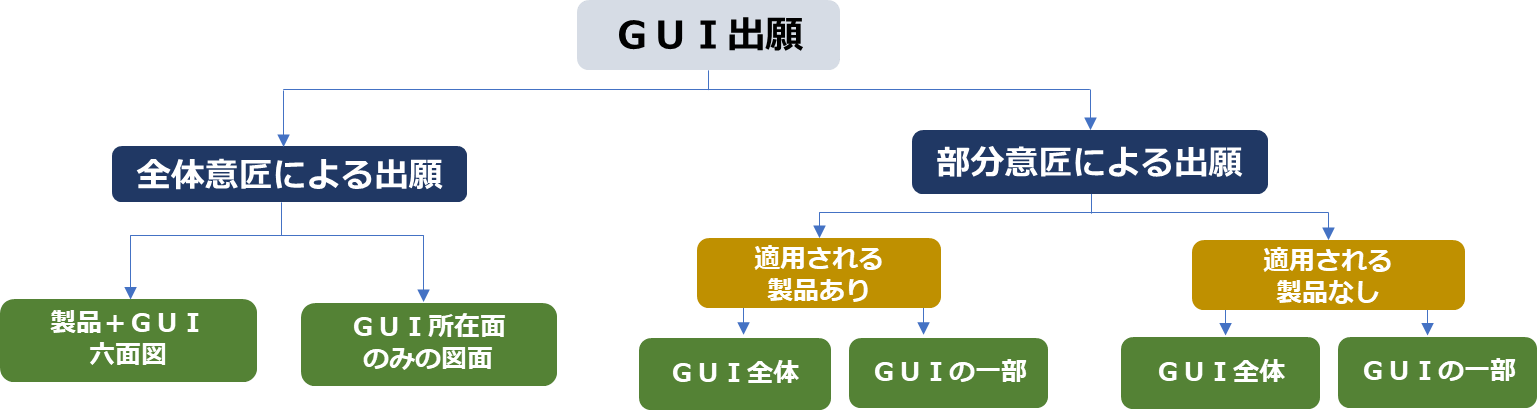

中国では、日本と異なり、特許、実用新案および意匠が一つの専利法で規定されています。しかし、意匠の登録要件を定める条文は専利法第23条であり、特許および実用新案の登録要件を定める条文は専利法第22条です。このように条文が異なることから、日本と同様に、特許、実用新案および意匠間での先後願は判断されません。 - 中国において、全体意匠と部分意匠は、同日出願する必要があります。

専利法第23条1項の規定によれば、拡大先願の対象は「いかなる組織または個人」にもおよびます。そのため、同一の出願人であっても、後願は拒絶されることになります。この規定は、日本の意匠法第3条の2における「出願人が同一の場合、全体意匠出願の後に部分意匠を出願しても後願が拒絶されない」という規定とは異なるため、注意が必要です。

専利法第22条

専利権を付与する発明および実用新案は、新規性、進歩性および実用性を具備していなければならない。 新規性とは、当該発明または実用新案が従来技術に属さず、いかなる組織または個人も同様の発明または実用新案について、出願日前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ、出願日以降に公開された専利出願書類または公告の専利書類に記載されていないことを指す。 進歩性とは、従来技術と比較して、当該発明が突出した実質的特徴および顕著な進歩を有し、また、当該実用新案が実質的特徴および進歩を有することを指す。 実用性とは、当該発明または実用新案が製造または使用に適し、かつ積極的な効果を生むことができることを指す。 なお、本法における従来技術とは、出願日前に国内外で公然知られた技術を指す。

専利法第23条

専利権を付与する意匠は、従来設計に属さないものでなければならない。また、いかなる組織または個人も同様の意匠について、出願日前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ、出願日以降に公開された専利書類に記載されていないものでなければならない。 専利権を付与する意匠は、従来設計または従来設計の特徴の組み合わせと比較して、明らかな違いを有しなければならない。 専利権を付与する意匠は、他人が出願日前に取得した合法的権利と衝突してはならない。 本法における従来設計とは、出願日前に国内外で公然知られたデザインを指す。