(2025年1月更新)

特許審査段階

期限管理について

審査請求

- 審査請求期限は、出願日から3年以内です。優先権の主張が伴う場合には優先日から起算することに注意が必要です。

例えば、日本の基礎出願から1年以内の期限直前にPCT出願を行い、日本の基礎出願日(優先日)から32か月以内の期限直前に中国国内段階に移行した場合、国内段階移行後4か月以内に審査請求を行う必要があります。 - 審査請求人は出願人に限られており、日本特許法で規定される「何人も審査請求可能」とは異なります。

専利法第35条

発明専利出願の出願日から3年以内に、国務院専利行政部門は出願人が随時提出する請求に基づき、その出願に対して実体審査を行うことができる。出願人に正当な理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合、当該出願は取り下げられたものとみなされる。

拒絶理由通知等への応答期限

- 形式審査で不備が指摘された場合

拒絶理由通知を受領した日から2か月 - 第1回目拒絶理由通知

拒絶理由通知を受領した日から4か月 - 第2回目以降の拒絶理由通知

拒絶理由通知を受領した日から2か月 - 権利付与通知後の登録手続き

権利付与通知を受領した日から2か月

上記期限は、国務院専利行政部門によって指定された「指定期限」であり、延長費を支払うことによって月単位で最長2か月延長が可能です。

通知の受領日の推定については、従来、発行日から15日の郵送所要日数を加えた日が受領日とみなされていました。しかし、2023年の実施細則改正により、電子形式で送達された書類については、現地代理人の電子システムにアップロードされた日が受領日とされるようになりました。この改正により、従来の中間実務で享受されていた15日の郵送所要日数の利益は適用されなくなりました。

不服審判請求期限

- 拒絶査定を受領した日から3か月と定められています。この3か月は法律で定められた「法定期限」であり、延長はできません。

- 2023年の実施細則改正により、不服審判請求期限を徒過した場合でも、期限満了日から2か月以内に国務院専利行政部門に権利回復を請求できる規定(実施細則第6条第2項)が新たに設けられました。

実務上のアドバイス

日本のように、まず不服審判を請求し、その後に詳細な理由補充書を提出する運用は認められない点に注意が必要です。

専利法第41条1項

専利出願人は国務院専利行政部門の拒絶査定に不服がある場合、通知受領日から3か月以内に、国務院専利行政部門に不服審判を請求することができる。国務院専利行政部門は不服審判後に決定を下し、かつ専利出願人に通知する。

自発補正

特許出願

- 実体審査請求時

- 特許出願が実体審査段階に入った旨の通知書を受領した日から3か月以内

実務上のアドバイス

拒絶理由通知に応答する際の補正は、原則として拒絶理由を解消するためのものに限られます。この補正が拒絶理由解消のためのものであるかどうかの判断は審査官の裁量に委ねられます。実務上、補正によって新たに従来技術の調査が必要と判断された場合、その補正は認められないことが多いです。例えば、独立請求項の追加はこれに該当します。一方で、従属請求項の追加は一般的に認められます。

実施細則第57条第1項

発明特許の出願人は、実体審査請求時または国務院専利行政部門から特許出願が実体審査段階に入った旨の通知書を受領した日から3か月以内に、特許出願に対して自発補正を行うことができる。

実用新案および意匠出願

出願日から2か月以内

実施細則第57条第2項

実用新案または意匠出願の出願人は、出願日から2か月以内に、当該出願に対して自発補正を行うことができる。

PCT出願の中国国内段階への移行

中国国内段階移行時

特許協力条約第28、41条

第28条(指定官庁)、第41条(選択官庁)

指定官庁(選択官庁)における請求の範囲、明細書及び図面の補正

(1)出願人は、各指定官庁(選択官庁)において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁(選択官庁)は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。

(2)補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。ただし、指定国(選択国)の国内法令が認める場合は、この限りでない。

(3)補正は、この条約及び規則に定めのないすべての点については、指定国(選択国)の国内法令の定めるところによる。

(4)補正書は、指定官庁(選択官庁)が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、その翻訳文の言語で作成する。

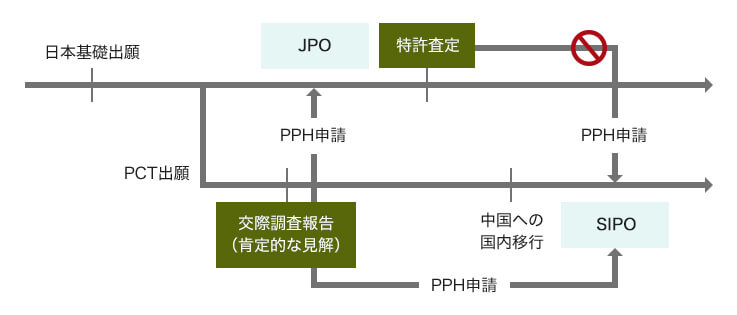

早期審査

- 外国人出願人が利用できる早期審査制度は、PPH(特許審査ハイウェイ)のみです。

- PPH申請は、特許出願が公開されてからでないと受け付けられません。

- 1件の出願につきPPH申請は2回までとされています。

- PPHによって得た特許査定は、さらにPPHの基礎として使用することはできません。

※日本基礎出願の優先権を主張して出願されたPCT出願の国際調査報告で肯定的な見解が得られ、日本基礎出願に対してPPHを申請して特許査定となった場合、その許可クレームに基づき中国国内移行出願に対してPPHを申請することは、PPHの重複申請とみなされ、受け付けられません。

実務上のアドバイス

中国専利局のPPH申請の審査では、形式的な要件が非常に重視されています。そのため、請求項の翻訳は原文(請求項の従属関係を含む)をできる限り忠実に翻訳することが推奨されます。特に、他国の請求項を中国語に翻訳する際、一字一句忠実に翻訳しないと同一性が認められない場合があります。

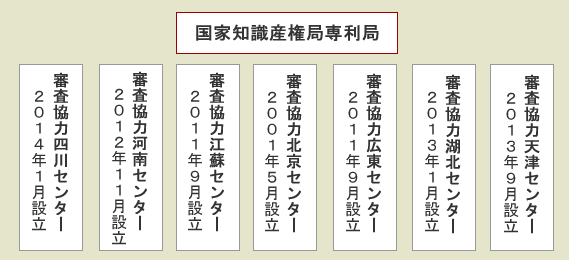

専利審査協力センター

特許出願件数の増加に対応するため、中国国家知識産権局は2001年に直轄の非営利団体(事業単位)として専利審査協力センターを設立しました。2011年頃からは地方にも審査協力センターを設置するようになり、これにより審査所要時間は平均16.5か月に短縮されました。

専利審査協力センターの業務

専利審査協力センターは、国家知識産権局の委託を受けて、以下の業務を担当します。

- 特許出願の実体審査

- PCT国際出願の国際調査および国際予備審査

- 実用新案・意匠権評価報告書の作成

実務上のアドバイス

特許出願はコンピュータシステムによって各協力センターの審査官に自動的に振り分けられる仕組みになっています。そのため、各協力センター間で審査のばらつきはありません。

電話インタビュー

特許出願の審査は各協力センターの審査官によって行われることが多いため、北京にある国家知識産権局に出向いてのインタビューよりも、電話インタビューを利用することが一般的です。

電話インタビューには、現地代理人を通じて審査官に電話をかける場合と、審査官から現地代理人に電話がかかってくる場合があります。

1. 現地代理人を通じて審査官に電話をかける場合

- 技術内容の説明や応答案の打診を行うことが主な目的です。

- ただし、拒絶理由通知に応答する際に、2つの応答案で応答することは認められません。

2. 審査官から現地代理人に電話がかかってくる場合

- 特許査定の見込みがある場合、不明瞭な点など軽微な不備について、審査官が現地代理人に電話で指摘することがあります。

単一性

単一性の要件

- 「一つの全体的な発明構想に属する二つ以上の発明または実用新案」は一件の出願として提出することができます。

- 一つの全体的な発明構想に属する二つ以上の独立請求項は、技術的に相互に関連し、かつ、一つまたは複数の共通または相応する「特定の技術的特徴」を含んでいなければなりません。

- 「特定の技術的特徴」とは、一つの発明または実用新案が全体として従来技術に対して貢献した技術的特徴を指します。

実務上のアドバイス

単一性を満たしていないことは審査の過程で拒絶理由となる可能性があります。ただし、権利が付与された後においては、単一性の欠如は無効理由には該当しません。

専利法第31条1項

一件の特許または実用新案の出願は、一つの発明または実用新案に限定されなければならない。ただし、「一つの全体的な発明構想に属する二つ以上の発明または実用新案」、一件の出願として提出することができる。

実施細則第39条

専利法第31条1項の規定により、一件の出願として提出できる「一つの全体的な発明構想に属する二つ以上の発明または実用新案」は、技術的に相互に関連し、一つまたは複数の共通または相応する特定の技術的特徴を含んでいなければならない。ここで、特定の技術的特徴とは、一つの発明または実用新案が全体として従来技術に対して貢献した技術的特徴を指す。

分割出願

分割出願のタイミング

- 拒絶査定を受領した日から3か月以内

※不服審判を請求したかは問いません。 - 登録査定を受領した日から2か月以内

※登録手続が完了しているかどうかは問いません。 - 拒絶査定を維持する審決を受領した日から3か月以内

※審決取消訴訟を提起したかは問いません。 - 拒絶査定を維持する審決に対する査定系審決取消訴訟係属中

実務上のアドバイス

出願が係属中である限り、分割出願はいつでも行うことが可能です。

実施細則第48条

一つの専利出願に二つ以上の特許、実用新案または意匠が含まれる場合、出願人は本実施細則第60条第1項に規定される期限が満了するまでに、国務院専利行政部門に分割出願を申し出ることができる。ただし、特許出願がすでに却下された場合、または取り下げられた場合、あるいはみなし取り下げとされた場合には、分割出願を申し出ることはできない。

実施細則第60条第1項

国務院専利行政部門が専利権を付与する旨の通知を発行した後、出願人は、その通知を受領した日から2か月以内に登録手続を完了しなければならない。

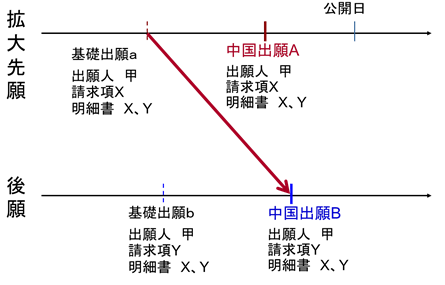

拡大先願

専利法第22条2項に基づく新規性の規定では、新規性は以下のように定義されています。

- 当該発明または実用新案が従来技術に属さないこと

- いかなる機関、組織または個人も同様の発明または実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ、出願日以降に公開された専利出願書類または公告の専利書類に記載されていないこと(中国では「抵触出願」と呼ばれる)

実務上のアドバイス

- 拡大先願の判断手法

拡大先願(抵触出願)の判断手法は、新規性の判断と同様です。後願の請求項にかかる発明が先願の明細書に記載されている場合、新規性がないと判断されます。 - 拡大先願の主体

拡大先願の主体は「いかなる機関、組織または個人」と規定されています。日本特許法29条の2の但書で定められている「出願人同一の場合の例外規定」がありません。即ち、同一出願人による出願であっても例外の規定が適用されず、自己衝突に注意が必要です。 - 出願日の解釈

1)PCT出願が中国国内段階に移行した場合、PCT出願日が出願日とされます。

2)優先権の主張が伴う場合、優先日が出願日とされます(実施細則第12条)。

中国出願Aは、中国出願Bの出願日の前に出願され、かつ、出願日以降に公開された出願であるため、中国出願Bの拡大先願(抵触出願)に該当します。新規性の判断において、優先権の主張が伴う場合は優先日に遡って判断されます。

基礎出願aの出願日は基礎出願bの出願日よりも先であるため、中国出願Bは新規性を有しないと判断されます。中国出願Bの新規性を確保するためには、以下のいずれかの対応が必要です。

- 基礎出願aおよび基礎出願bを日本で同日に出願すること。

- 中国出願Aおよび中国出願Bを中国で同日に出願すること。

- 中国出願Bについて複数の優先権を主張すること。

専利法第22条2項

新規性とは、当該発明または実用新案が従来技術に属さないこと、いかなる機関または組織または個人も同様の発明または実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ、出願日以降に公開された専利出願書類または公告の専利書類に記載されていないことを指す。

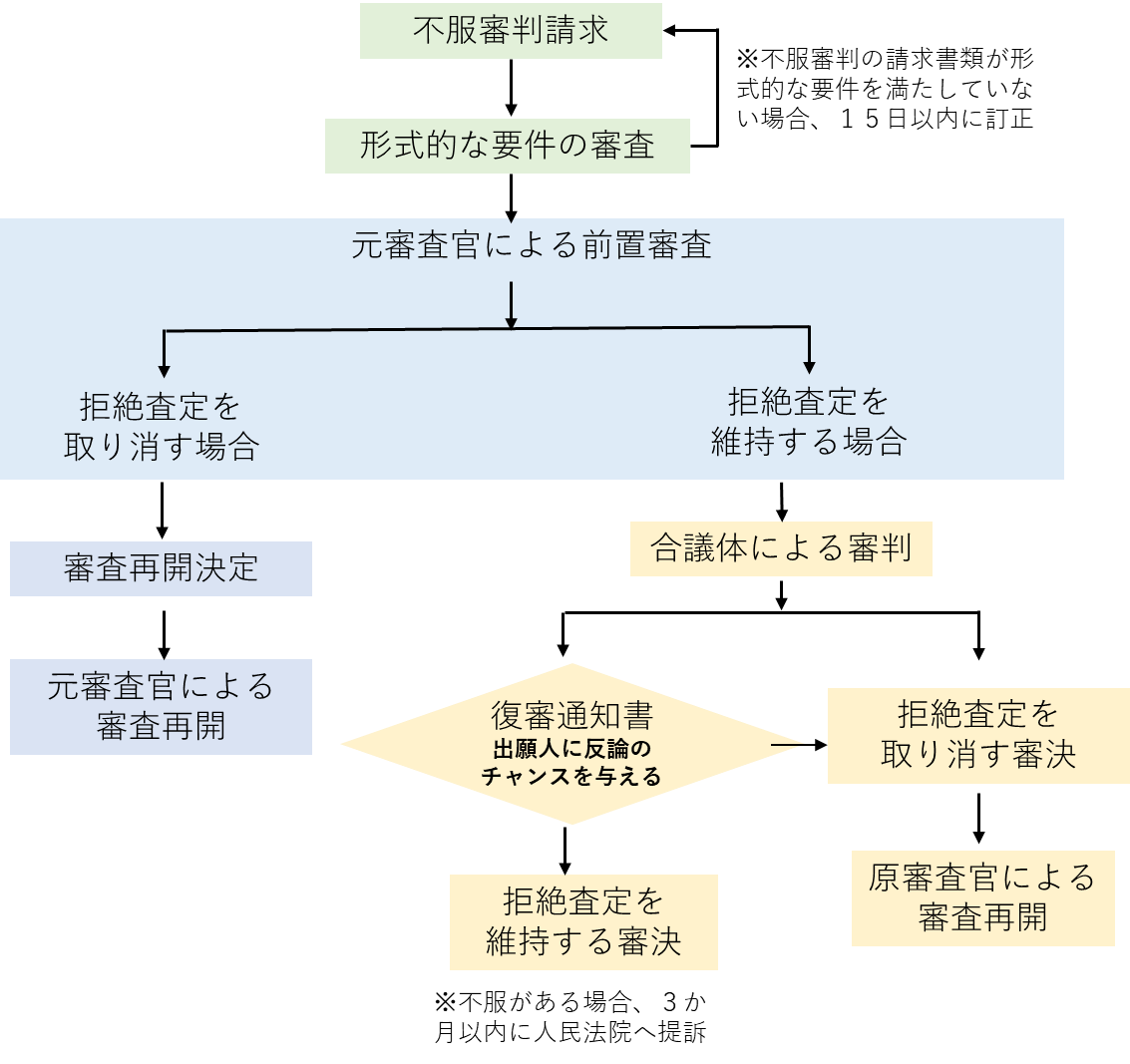

拒絶査定に対する不服審判

特許出願が審査の結果、専利法の規定に合致しないと判断された場合、拒絶査定が下されます。出願人が拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定の受領日から3か月以内に、審判部(中国語で「専利復審委員会」)に不服審判を請求することができます。

不服審判の流れ

- 方式審査

不服審判の請求書類が形式的な要件を満たしているか審査されます。 - 元審査官による前置審査

元の審査官が拒絶査定の適否について再検討を行います。 - 前置審査の結果に応じた処理

■拒絶査定を取り消す場合

元審査官による審査が再開されます。

■拒絶査定を維持する場合

審判合議体による不服審判プロセスに進みます。

実務上のアドバイス

不服審判請求の期限と権利回復

不服審判請求は拒絶査定の受領日から3か月以内に行う必要があります。2023年の実施細則改正により、3か月の期限を徒過した場合でも、不服審判請求期限満了日から2か月以内に権利回復を請求できるようになりました。これにより、出願人は不服審判を請求するか否かについて、最長5か月間検討することが可能です。

不服審判請求したあとの理由補充

不服審判を請求しておいて、後で理由を補充することは原則として認められません。不服審判請求時点で十分な理由を準備する必要があります。

クレーム補正

不服審判請求時にはクレームの補正が可能です。補正については拒絶査定に指摘された拒絶理由を解消するための補正に限られます。

復審委員会による通知の義務

復審委員会は拒絶査定を維持する審決を出す前に、少なくとも1回の復審通知書を発行し、出願人に反論およびクレーム補正の機会を与える必要があります(聴証原則)。

実施細則第66条

出願人は不服審判請求時または復審通知書に応答する際に、出願書類を補正することができる。ただし、補正は拒絶査定または復審通知書に指摘された拒絶理由を解消するための補正に限られる。

実施細則第67条

復審委員会は不服審判の請求が専利法および本実施細則の規定を満たしていない、または出願が専利法および本実施細則の規定を明らかに違反していると認定した場合、不服審判請求人に通知し、指定期間内に意見陳述を求めなければならない。

査定系審決取消訴訟

- 専利出願人が不服審判の審決に不服がある場合、審決の受領日から3か月以内に人民法院に提訴することができます。

査定系審決取消訴訟(中国語では「専利授権行政訴訟」)および当事者系審決取消訴訟(中国語では「専利確権行政訴訟」)の第一審は、最高人民法院が定めた「北京知識産権法院、上海知識産権法院、広州知識産権法院の案件管轄に関する規定」第5条に基づき、北京知識産権法院が専属管轄します。 - 北京知識産権法院の判決に不服がある場合、最高人民法院が公布した「知識産権法廷に関する若干の問題に関する規定(司法解釈〔2023〕10号)」第2条に基づき、判決の送達日から15日以内に最高人民法院知識産権法廷に上訴することができます。

実務上のアドバイス

審決取消訴訟(査定系と当事者系とを含む)は二審終審制を採用しています。日本における第一審を省略した知的財産高等裁判所の専属管轄とは異なります。

専利法第41条第2項

専利出願人は国務院専利行政部門の不服審判の決定について不服がある場合、通知を受領した日から3か月以内に人民法院に提訴することができる。

最高人民法院が定めた「北京知識産権法院、上海知識産権法院、広州知識産権法院の案件管轄に関する規定」第5条

北京知識産権法院は、以下の第一審行政案件を管轄する。

(一)国務院行政部門によって下された、専利、商標、植物新品種、集積回路配置設計など知的財産権に関する権利付与または権利確定に関する裁定または決定。

(二)国務院行政部門による専利、植物新品種、集積回路配置設計の強制許可決定、および強制許可使用費または報酬に関する裁定。

(三)国務院行政部門が行った、知的財産権に関する権利付与または権利確定に関するその他の行政行為。

「知識産権法廷に関する若干の問題に関する規定(司法解釈〔2023〕10号)」第2条

最高人民法院知識産権法廷は下記に掲げる上訴案件を審理する。

(一)専利、植物新品種、集積回路配置設計の権利付与または権利確定に関する行政上訴案件。

(二)発明専利、植物新品種、集積回路配置設計の権利帰属または権利侵害に関する民事および行政上訴案件。

(三)重大かつ複雑な実用新案権、技術秘密、コンピュータソフトウェアの権利帰属または権利侵害に関する民事および行政上訴事件。

(四)独占に関する民事および行政上訴案件。

情報提供

1. 情報提供の時期

特許出願の公開日から権利付与の公告日まで、いつでも情報提供可能です(実施細則第54条)。

ただし、審査官が専利権の付与通知を発行した後に受けた情報提供の意見については、考慮しなくてもよいとされています(審査指南第二部分第8章4.9節)。

2. 情報提供の理由

実施細則第59条に規定されている拒絶事由に該当する理由はすべて情報提供の理由となります。

3. 提供された情報の取り扱い

提供された情報(意見および引用文献)は、審査官の審査の参考として利用されます。ただし、提供された情報に対する専利局の対処状況については、情報提供者に通知されません(審査指南第二部分第8章4.9節)。

4. 情報提供と無効審判との違い

情報提供は無効審判とは異なる独立した法的プロセスです。そのため、情報提供で使用された文献は無効審判において「一事不再理(一度確定した事項を再び審理しない原則)」の対象にはなりません。つまり、無効審判では同じ文献を再度使用することが可能です。

実務上のアドバイス

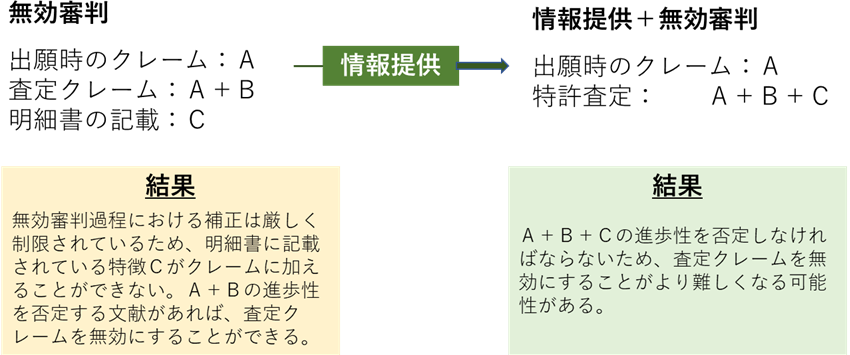

登録された特許権を無効にする手段として、中国にも日本と同様に無効審判という制度があります。しかし、中国の実務では無効審判の過程におけるクレーム補正が審査過程に比べて厳しく制限されています(明細書にのみ記載された内容をクレームに追加することはできません)。

そのため、ある対象の権利化を阻止しようと考え、審査過程で情報提供を行った場合、情報提供された理由に対応するためのクレーム補正が行われる可能性があります。その結果、権利化を阻止できなかった場合には、情報提供を行わなかった場合と比較して、権利の無効化がより難しくなる可能性があります。

実施細則第54条

特許出願の公開日から権利付与の公告日まで、いかなる者も専利法に規定された要件を満たさない特許出願について、国家知識産権局に意見を提出し、その理由を説明することができる。

実施細則第59条

専利法第38条の規定に基づき、特許出願が実体審査を経て以下のいずれかに該当する場合、拒絶される。

(一)出願が専利法第5条または第25条に規定された状況(不特許事由)に該当する場合、または、専利法第9条の規定により専利権を取得できない場合(ダブルパテント禁止)、

(二)出願が専利法第2条第2項(発明の定義)、第19条第1項(秘密審査)、第22条(新規性、進歩性、実用性)、第26条第3項(開示要件)、第26条第4項(サポート要件)、第26条第5項(遺伝子由来説明)、第31条第1項(単一性)または実施細則第11条(誠実信用原則)、第23条第2項(必須技術的特徴の記載)の規定を満たしていない場合、

(三)補正が専利法第33条の規定を満たしていない場合(新規事項の追加)、または、分割出願が実施細則第49条第1項の規定を満たしていない場合(新規事項の追加)。