(2025年1月更新)

中国への特許出願には、直接出願、パリ条約による優先権主張出願、およびPCT(特許協力条約)に基づく国際出願から中国国内段階への移行出願の三つのルートがあります。

(2025年1月更新)

中国への特許出願には、直接出願、パリ条約による優先権主張出願、およびPCT(特許協力条約)に基づく国際出願から中国国内段階への移行出願の三つのルートがあります。

中国語明細書作成には時間を要するため、日本語明細書を用いてまず日本特許庁に出願し、出願日を確保するケースが一般的です。そのため、直接出願を利用するケースは少ないです。

日本での基礎出願を優先権として主張し、その出願日から12か月以内に中国出願を行います。

PCT出願の優先日から30か月以内に中国国内段階への移行手続きを行います。期限延長費を支払うことで、さらに2か月の猶予期間を得ることが可能です。

実務上のアドバイス

実施細則第3条

専利法および本細則に基づいて提出する各種の書類は中国語を使用しなければならない。

特許、実用新案の出願に必要な書類は下記通りです(専利法第26条第1項)。

上記1.~5.の書類は出願時に提出する必要があります。

委任状について

上記6.委任状は、出願時に提出されていない場合、補正指令を受け取った日から指定された期間内(実務上、2か月)に補完することが可能です。

優先権証明書について

上記7.優先権証明書は、優先日から16か月以内に補完する必要があります。

2012年より、日本特許庁との間に発明、実用新案出願に係る優先権書類の電子的交換(DAS)が可能となりました。DASコードを記載することで、優先権証明書が提出されたとみなされます。

さらに、優先権証明書に記載された出願人が中国出願の出願人と異なる場合、優先権の譲渡が必要になります。

実務上のアドバイス

2023年の実施細則の改正に伴い、優先権の主張に関する手続きが緩和されました。

出願の願書に専利の類型(発明、実用新案、意匠)を明記して出願した後、他の類型への出願変更はできません。

PCT出願の中国国内段階への移行出願においては、願書に「発明」または「実用新案」のいずれかを選択する必要があります。つまり、PCT出願を中国国内段階に移行する際に、実用新案出願を選択することも可能です。

実務上のアドバイス

PCT出願の中国国内段階への移行出願では、「発明」と「実用新案」を同時に選択することはできません。

実施細則第121条1号

中国国内段階への移行手続きを行う際に、以下の要求を満たさなければならない。

(一)願書に国際出願番号および保護を求める専利権の類型を明確に記載すること。

明細書の記載は、その所属技術分野の技術者が発明を実現できることを基準に、明確かつ完全に説明することが求められます。

実務上、日本から中国へ出願する場合、日本の基礎出願の明細書やPCT出願の明細書をそのまま中文に翻訳して提出することが一般的です。この方法で特に問題が生じることはほとんどありません。

請求項は、明細書の記載に基づき、専利保護を求める範囲について明確かつ簡潔に特定する必要があります。

近年、電気分野の出願が増加しており、機能的特徴を用いて請求項を定義するケースが増えています。審査指南では、機能的特徴を含む請求項の審査について、「請求項に記載された機能的特徴は、当該機能を実現する全ての実施形態をカバーすると理解されるべきである」と規定されています。

機能的特徴が明細書に記載された特定の実施形態によって実現される場合において、当業者がその機能を明細書に記載されていない他の方法でも実現できると明確に理解できない場合、請求項は明細書の記載にサポートされていないとの拒絶理由が通知されることがあります。

一方、クレーム解釈においては、司法解釈(2009)21号の第4条において「請求項に記載された技術的特徴が機能や効果で表現されている場合、人民法院は明細書および図面において当該機能または効果に関して記載された具体的実施形態およびその均等な実施形態を参酌して、当該技術的特徴の内容を確定すべきである」と規定されています。

つまり、機能的クレームは「具体的な実施形態およびその均等な実施形態」に限定して解釈されます。

実務上のアドバイス

機能的特徴で定義された請求項は、審査段階においてサポート要件違反として拒絶理由通知を受ける可能性が高いです。また、機能的特徴はその機能を達成できるすべての実施例をカバーすると解釈されるため、無効となるリスクも高いと考えられます。一方で、クレーム解釈においては、明細書に記載された実施形態およびその均等な実施形態に限定的に解釈されます。

このため、機能的特徴で請求項を定義することは、権利化が難しい上に、保護範囲が限定的に解釈されるという二重の不利な状況を招く可能性があります。そのため、機能的特徴を用いることはできるだけ避けるべきです。

専利法第26条3項、4項

明細書では、発明または実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とした明確かつ完全な説明を行い、必要時には図面を添付しなければならない。 請求項は明細書を根拠とし、専利保護を求める範囲について明確かつ簡潔に特定しなければならない。

実務上のアドバイス

審査実務において、独立請求項が技術的課題を解決するための必須の技術的特徴を欠いていると指摘され、拒絶理由通知が出される場合があります。そのため、解決しようとする課題を過度に細かく記載せず、適切な範囲に留めることが重要です。

侵害訴訟における均等論の適用において、中国では日本の均等論の五つの要件のうち、第1要件(対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではない)に相当する要件が存在しません。これにより、独立請求項の前提部分と特徴部分の分け方が権利行使に影響を与えることはありません。

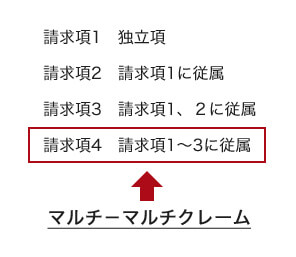

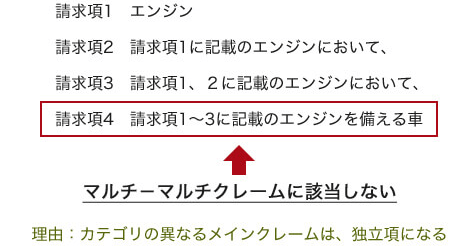

2つ以上の請求項を引用する多数項従属請求項は、択一の方法で前の請求項を引用する必要があります。また、このような多数項従属請求項を他の多数項従属請求項の基礎として引用することは認められていません(実施細則第25条2項)。

| オプション1: | 請求項3を請求項1のみを引用する従属項に変更する。 |

|---|---|

| オプション2: | 請求項4を請求項1または2を引用する従属項に変更する。 |

| オプション3: |

請求項4を3つの従属項に分解する。 |

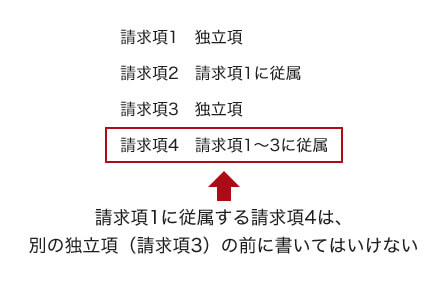

独立請求項に直接または間接的に従属しているすべての従属請求項は、当該独立請求項の後ろに、そして、別の独立請求項の前に配置する必要があります(審査指南第二部分第二章3.3.2)。

実務上のアドバイス

これは中国特有の規定であるため、請求項を作成する際には形式要件の遵守に注意する必要があります。

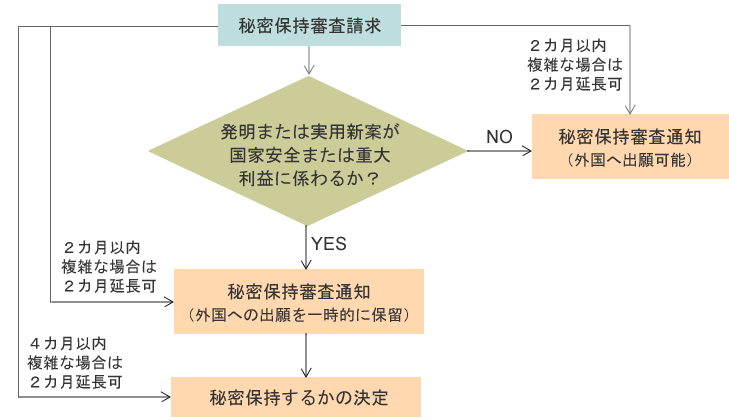

中国で生まれた発明または実用新案については、必ずしも中国で最初に出願する必要はありません。ただし、当該発明または実用新案を外国に出願する場合、事前に中国国家知識産権局に報告し、秘密保持審査を受ける必要があります。必要な手続きは出願の方法によって異なります。

秘密保持審査は以下のフローに従って進められます。

秘密保持審査の結果は、請求日から概ね6か月以内に通知されます。

実務上のアドバイス

専利法第19条

いかなる組織または個人も中国で完成した発明または実用新案を外国へ出願しようとする場合は、事前に国務院専利行政部門に報告し、秘密保持審査を経なければならない。・・・ 上記規定に違反して外国へ出願した発明または実用新案を中国に出願した場合、専利権が付与されない。

中国専利法第24条では、専利出願に係る発明創造の新規性喪失の例外規定が設けられています。具体的には、下記専利法第24条に規定されている通りですが、該当する国際展覧会や学術会議、技術会議は極めて少ないのが実情です。日本と比較すると、新規性喪失例外が適用される範囲は非常に狭いと言えます。

実務上のアドバイス

将来外国に出願する可能性がある場合、日本の基礎出願が新規性喪失の例外規定をできるだけ適用されないように留意することが重要です。

専利法第24条

出願した発明創造が出願日前6か月以内に、下記の状況のいずれかに該当する場合は、新規性を喪失しない。

(一)国家に緊急状態または非常状況が生じた場合、公共利益目的で初めて公開した場合

(二)中国政府が主催または承認した国際展覧会で初めて展示した場合

(三)特定の学術会議または技術会議で初めて発表した場合

(四)他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏洩した場合